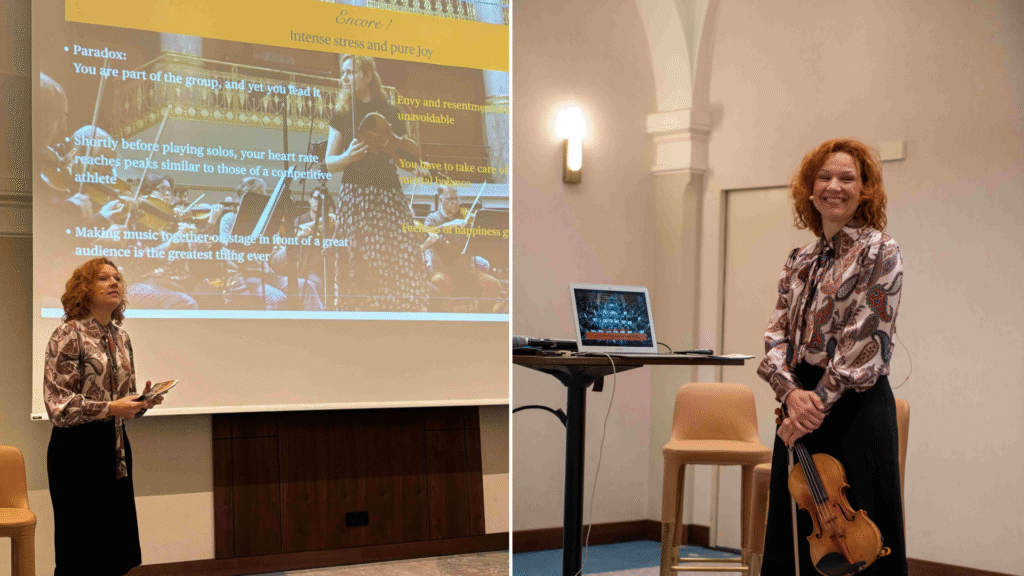

Im Rahmen der Valtus Alliance International Conference in Wien begeisterte Sophie Heinrich die internationalen Gäste mit ihrer Keynote „The Concertmaster“ in englischer Sprache. Sophie Heinrich begann mit vier Jahren das Violinspiel und steht seitdem auf der Bühne. Im Laufe ihrer bemerkenswerten Karriere wirkte sie als Konzertmeisterin bereits an der Komischen Oper Berlin, beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, an der Bayerischen Staatsoper, bei der Staatskapelle Dresden und der Staatskapelle Berlin. Von 2019 bis 2023 hatte sie die Position der Konzertmeisterin bei den Wiener Symphoniker – als erste Frau in der Geschichte des Orchesters.

Sophie Heinrich gestaltete ihren Vortrag in symphonischen Schema mit vier Sätzen plus Zugabe. Dabei erzählte sie über ihre Rolle als weibliche Führungsposition in der Welt der klassischen Musik und ermöglichte es den anwesenden Manager:innen somit, Parallelen und Lehren daraus zu ziehen. Die Konzertmeisterin, die vom Publikum aus gesehen links vom Dirigenten sitzt, spielt die erste Geige, ist somit Stimmführerin der Streicher, gibt Fingersatz und Strichart vor, übernimmt Solostellen und leitet das Stimmen der Instrumente vor Beginn eines Konzerts. Bis zu einem gewissen Grad ist der Konzertmeister, um bei einer Analogie unseres Partners Christian Kniescheck zu bleiben, der Chief Operating Officer des Orchesters, der bei Bedarf auch den Dirigenten vertreten kann. Da Sophie Heinrich heute auch als Guest Concertmaster fungiert, kann man sie auch als „Classical Music Interim COO“ bezeichnen. Doch wie führt nun eine Konzertmeisterin?

Präludium: Gemeinsam den richtigen Ton finden

Sophie Heinrich betonte im Rahmen ihrer Keynote die Bedeutung von Vertrauen: „Das Orchester entscheidet sehr rasch, ob es einem das Vertrauen schenkt.“ In Teams sei es zentral, eine gemeinsame Basis zu finden. Da die Musiker:innen im Orchester weit voneinander entfernt säßen, sei der Kontakt der Konzertmeisterin zu allen Instrumentalist:innen sehr wichtig. Ein Orchester sei ein Spiegelbild der Gesellschaft und „man darf auch die Musikerinnen und Musiker, die sehr weit von einem entfernt sitzen, nicht aus dem Augen verlieren“, so Heinrich.

Das gemeinsame Stimmen der Instrumente vor dem Konzert ist hierbei der erste Akt des Zusammenwirkens. Das ritualisierte Einstimmen auf eine gemeinsame Performance und die Wichtigkeit des guten gemeinsamen Starts sind sicherlich Anregungen, die die Valtus Partner:innen nach Hause mitnehmen.

Erster Satz: Exzellenz als Voraussetzung

Wie Top-Führungskräfte in der Wirtschaft unterliegen auch Konzertmeister:innen einem rigorosem Auswahlprozess: Heinrich erläuterte die Anforderungen: Es gebe in der Regel mehrere Vorspiele vor dem Orchestermitgliedern und bei der Wahl seien alle Musiker:innen stimmberechtigt. Das erste Vorspiel erfolgt hinter einem Vorhang. Nach der Wahl kommt eine längere Probezeit. Von einem Konzertmeister und erst recht von einer Konzertmeisterin erwarten alle, dass sie die am besten vorbereitete Person des gesamten Ensembles sei. „Starke Nerven sind dabei unerlässlich“, so Heinrich, und wie bei Executive Interim Manager:innen gibt es Must Haves für einen Konzertmeister, der die Auditions gewinnen möchte: Exzellenz, Erfahrung und Vorbereitung („Excellence, experience and preparation“).

Zweiter Satz: Die Brücke zwischen den Welten

Die Konzertmeisterin betonte ihre „Brücken-Funktion“ zwischen Dirigent:in und Orchester. Man müsse die Ausdrucksweise des Dirigenten oder der Dirigentin für alle ‚übersetzen‘. „Gute Kommunikationsfähigkeiten sind dabei unverzichtbar – man befindet sich buchstäblich zwischen zwei Seiten und sollte nicht ins Kreuzfeuer geraten“, so Heinrich.

Dritter Satz: Raum einnehmen mit Charme

Im dritten Satz widmete sich Heinrich der Frage, wie man seinen Raum auf charmante Weise einnimmt. Ihre Empfehlungen: Erst zuhören, dann spielen bzw. sprechen, und sich mit dem Urteilen zurückhalten. Sich in die Situation des anderen versetzen. „Exzellenz und positive Energie sind ein unschlagbares Team. Klarheit ist eine große Kraft. Es braucht Menschlichkeit statt chronischen Misstrauens“, erläutert Heinrich ihren Führungsansatz.

Im Orchester spielt die Körpersprache naturgemäß eine große Rolle: Sie vermittelt Autorität. Selbst kleinste Gesten enthalten nonverbale Hinweise an das Team. „Im Orchester verbindet das gemeinsame Atmen alle Instrumente und Stimmen. Körperbewusstsein und Atemübungen sind sehr wichtig“, so Heinrich.

Ein weiterer entscheidender Punkt beim „Raum Einnehmen“: Wann ist es gut zu führen, wann besser nicht? „In einigen Situationen gibt es keine Zeit für Zweifel. Die Gruppe brauche dann Führung und zwar sofort. Dabei ist das Vertrauen in die eigene Intuition als Führungskraft essenziell. In anderen Situationen wiederum kann man sich auch getrost zurücknehmen“, meint Heinrich. Erfahrung entstehe im Tun, manchmal mache man dabei eben auch Fehler. Gute Konzertmeister:innen lassen sich wie auch Manager:innen coachen und es sei wichtig, möglichst reflektiert zu arbeiten.

Vierter Satz: Den Gruppenklang aufbauen

Im „Grande Finale“ erklärte Heinrich, wie man einen Gruppenklang aufbaut: Man müsse Verbindung zu jeder Orchestergruppe suchen, Blickkontakt herstellen, „mehr fühlen und hören als denken“ und den Flow spüren. Natürlich braucht es dafür auch

ein Team, das gut vorbereitet und kompetent ist. Für die Konzertmeisterin und das Orchester bedeutet das: Ein tiefes Verständnis des Werkes ist essenziell. „Um den Flow zuzulassen, muss man die Kontrolle abgeben. Ein gewisses Risiko ist dabei unvermeidlich“, so Heinrich. Grundsätzlich dürfe man als Führungskraft nicht zu streng mit sich selbst sein.

Zugabe: Intensiver Stress und pure Freude

In ihrer „Zugabe“ sprach Heinrich über das Paradoxon der Konzertmeister-Rolle: Man führt die Gruppe und ist doch Teil von ihr. Gebe es beispielsweise Unstimmigkeiten, so sei die Konzertmeisterin die Sprecherin des Orchesters. Ehrlich räumte sie ein, dass Neid und Missgunst leider auch im Klassikbusiness vorkämen, man müsse eine starke Persönlichkeit haben und physisch und mental sehr belastbar sein. Heinrich riet daher, auf sich selbst und den eigenen Körper zu hören. Laufen, Yoga oder alle Arten ausgleichender Betätigung sei wichtig, um fit zu bleiben, die innere Balance zu halten und auch einmal abzuschalten.

Da Konzertmeister:innen auch Solo-Partien spielen, schilderte sie die Ansprüche in solchen Situationen: Die Herzfrequenz erreiche Spitzenwerte ähnlich jener von Leistungssportlern. „Aber das gemeinsame Musizieren auf der Bühne, vor großartigem Publikum, das ist das Größte“, so Heinrich.

Inspirierende Verbindung von Kunst und Management

Sophie Heinrichs Keynote „The Concertmaster“ bot den Teilnehmer:innen der Valtus Alliance International Conference wertvolle Einblicke in Führungsprinzipien, die sowohl in der Welt der Musik als auch im modernen Management Gültigkeit haben. Heinrichs authentische Art, ihre musikalische Einlagen (sie spielte im Rahmen der Keynote die E-Dur Partita von Johann Sebastian Bach BWV 1006) und die zahlreichen Parallelen zwischen Orchester und Unternehmen machten ihre Keynote zu einem Höhepunkt der Valtus Alliance International Conference in Wien.

Die Botschaft war klar: Führung bedeutet, Teil eines Teams zu sein und es gleichzeitig zu leiten. Ein Spagat, der sowohl im Orchester als auch im Unternehmen täglich gemeistert werden muss.